【トラリピFX】20万円でAUD/NZDのトラリピ設定(🇦🇺郷ドル/🇳🇿NZドル)

2週間ぐらいかな。1週間じゃ考える時間が足りませんでした。汗

さて、最初に郷ドル/NZドルの設定をトラリピの鈴さんスタイルで作ってみました。

これで1度やってみると「プロはどのような視点で設定をしているのか」について考えてみることができます。

おすすめです。

しかし、私はこういうの考えるのが大好きですので、自分なりにどのような設計でトラリピを設定するのかを自分なりに考えてみました。

ようやく出来上がったので、その設定を実行してみようと思いました。

ちょっと実行が早すぎね? と思いますが、とりあえずまだひとつも決済がされていない最中に終わらせておきたいと思いました。

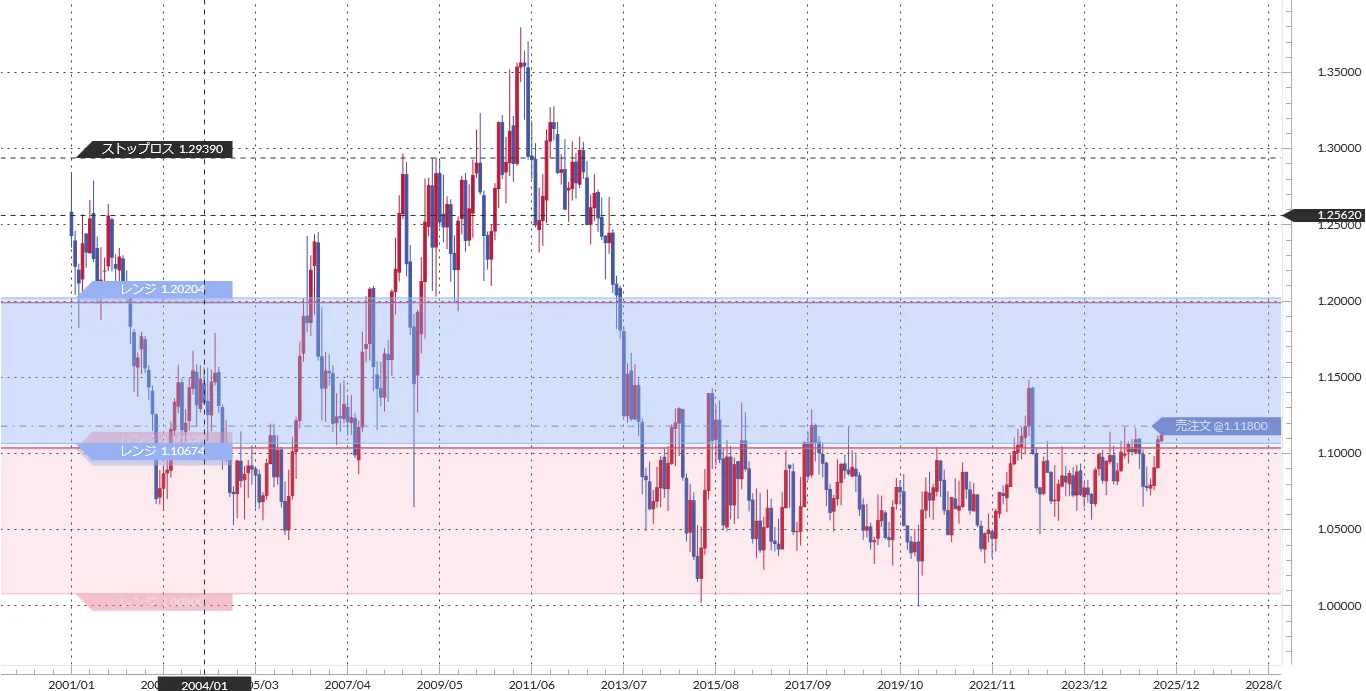

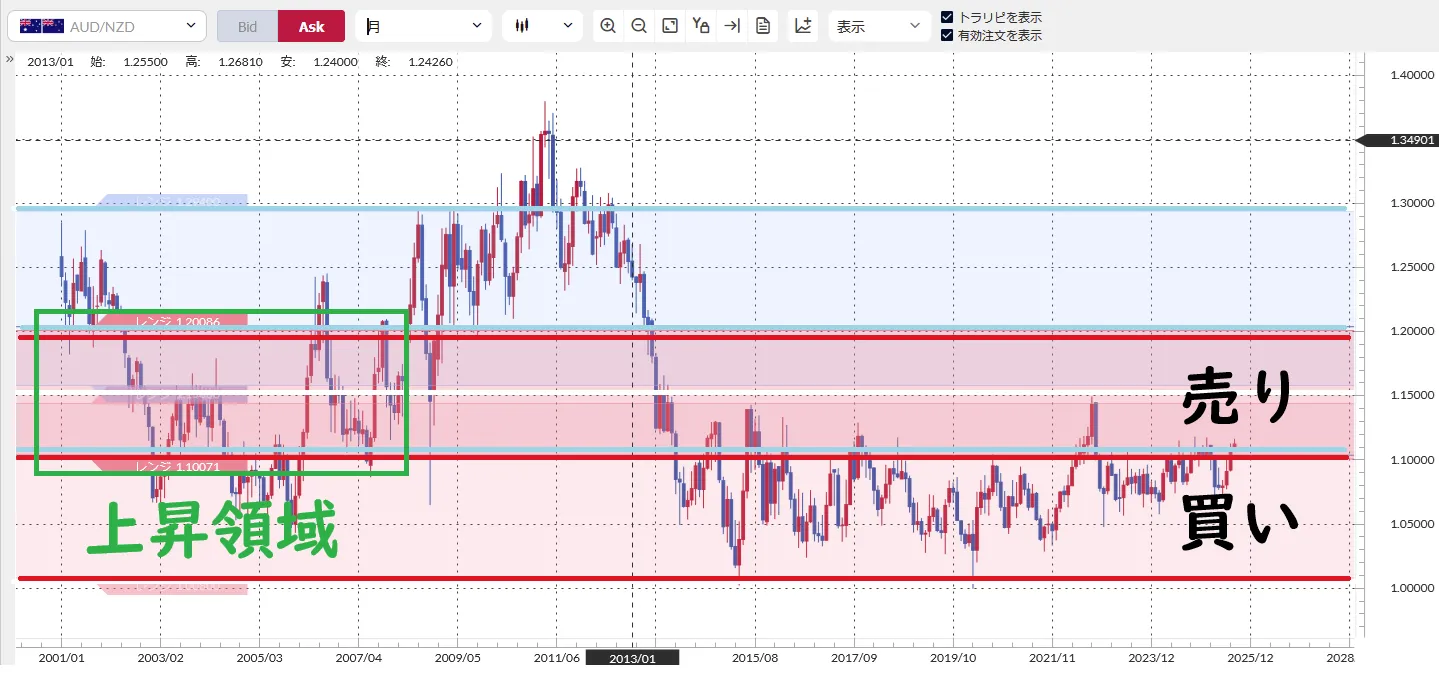

チャートを観察してみると

しばらくの間、ずっとチャートとにらめっこをしていました。

その際に理解した内容について書いておきたいと思います。

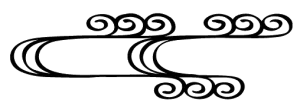

これを「ワイドレンジ戦略」となっており、全体的に「売り」と「買い」のどちらかがいつだって反応することが出来るようになっている設計です。

しかし、最近では、ちょっと推移が落ちてきており、2013年~2025年までは売りトラリピのみの設計となっております。これがワイドレンジ戦略であり、上部の売りトラリピはもし、上昇した際に売りトラリピを使うことができるようになっています。

この際、売りトラリピ、または買いトラリピのみのどちらかのみしか使うことが出来ません。というのも、売りトラリピのとき、買いトラリピは何かの売買は起こり得ません。同じように買いトラリピのとき、売りトラリピは何かの売買は起こりません。

ですので「どちらか」しか使うことが出来ません。ので、トラリピでは買いと売りの設定が為されている時、どちらかの多い金額の方を必要金として求められています。

この設定から、私は「もったいないな・・・・・」と思いました。しかし、これから、このままこの推移を続ける保証もない。今、ダイヤモンド戦略としてここ数年間の推移のみに適応した戦略が利益を出しています。

こっちに手を出したい、しかし、心配もいっぱいありました。

このとき、私は幅を利かせて動くことできるのか?

どんくさい私に? いや、無理でしょ・・・・・。

とか、たくさんの心配がありました。そこで考えました。

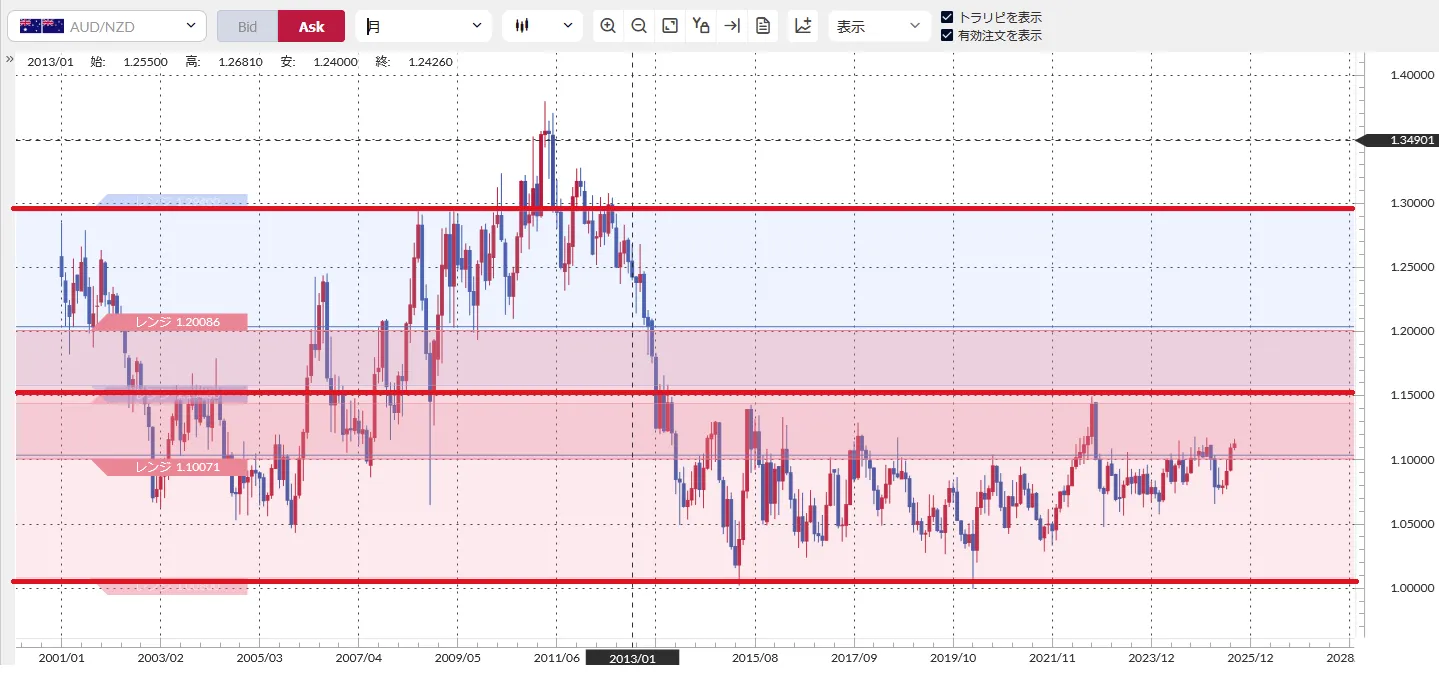

三段階によるカボチャ的戦略

ダイヤモンド戦略構造では、中心点をあつく、外側をうすくするようになっています。

この構造をガン見し続け、この三段階の構造を生み出しました。

この戦略の説明ですが、(買い)と(売り)の領域は、その領域に何かしらのアクションがあった場合に、反応を示す場所という感じでしょうか。あとで買えばいいし、後で売ればいいという感じです。

今、推移している状態から上昇する可能性を見込み、鈴さんのチャートを三分割にさせていただく感じでしょうか。

その際、(買いトラリピ)・買いトラリピ・売りトラリピという三段階になりますが、今必要なのは「売り」と「買い」の部分のみです。

この設定にした理由ですが、肝は一昔にあった上昇がどのように起きたのか――です。

前回は上昇が一気に上昇したわけではありません。徐々に上昇気流に乗りました。この構図のなかで、その上昇期間を採用するということです。

すると、

- 下の部分の買いトラリピ

- 上昇する際に必要な売りトラリピ or 下を推移している際の上澄み掬いの売りトラリピ

- 超上昇しきった際に必要な売りトラリピ

という三段階が出来上がります。

今は、下の方で推移しているので「下の部分の買いトラリピ」「下を推移している際の上澄み掬い売りトラリピ」を使います。こので買いと売りのワンペアの資金が必要となります。

上昇しきる前にも準備段階があり、一気に上がるわけではない。つまり3つに分類することが🇦🇺郷ドル/🇳🇿NZドルには可能かなと思いました。

下降も同じです。いくばか時間を使っています。

この期間を「猶予」としていただきたいのです・・・・・・!

だから、保険をどこかにかけておきたいから、この設定になったよ。

な、なんと中途半端なトラリピの組み方!

レンジを突き抜けた際の対応

レンジを突き抜けた際の対応ですが、この際、上の(売りトラリピ)を開放していきます。そして、買いトラリピの部分を買いトラリピ⇒売りトラリピに両建てしながら変更することが出来れば、案外、安全にレンジの突き抜けに対応できます。

いや、両建てなんてやったことないけども。上手に買いトラリピを売りトラリピへ変更できるのかもわからないけれども。

チャート的には「上」と「下」にかなりキレイに分類されていますので、レンジを突き抜け、

という確信が取れる場合、売りトラリピを買いトラリピへ変更し、(売)トラリピを開放します。その際、一番下の売トラリピは削除してしまってもいいかもしれませんが、しばらくチャート安定までは置いといたほうがいいのかも。

ちょっとしたメリット

ちょっとしたメリットとして。

買いトラリピは、上昇により収入が得られます。

しかし、上の方で買いが成立してしまうと含み損が増え、収益は増えません。

ゆえに、上の方はわずかでもいいから買いトラリピではなく売りトラリピとして持っておくと、その空間で買いトラリピが成立するようになります。

そして、その領域で得られた売りトラリピは下降により収益が生まれます。

個人的には上の方でちょっとだけでも売りトラリピが設定することができれば、含み損のエコのような状態になるのでは? と考えました。

🇦🇺郷ドル/🇳🇿NZドルの設定

| 全チャート幅 | 1.008~1.294(0.286幅) |

|---|---|

| レンジ幅 買 | 1.008~1.1033(0.0953幅) |

| レンジ幅 売 | 1.1033~1.1986(0.0953幅) |

| レンジ幅 (売) | 1.1986~1.2939(0.0953幅) |

| 注文数量 (万) | 0.1万 |

| トラップ本数 | 18本 |

| 利益値幅 | 0.006 |

|  |

| 買 | 売 | |

|---|---|---|

| 注文に必要な最小資金 | 137,522円 | 149,438円 |

| 必要証拠金 | 63,072円 | 74,988円 |

| 20万円のロスカット | 0.96636NZドル | 1.22970NZドル |

(売)トラリピの解放資金について

もし、上のほうへレンジが突き抜けた場合、上部に売を新しく設置することになりますが、その場合、売をほったらかした場合のロスカットしてしまうので、ロスカットをしのぐために必要な資金。

1.29390NZドルにまで上昇し「(売)」を開放する場合、売を維持するためには254,462円必要になります。

しかし、現時点でそこまで上昇する見込みはないので、20万程度で1.22970NZドルまで対応できる状態となっています。しかし、「(売)」を開放する場合は、約26万円は必要となります。そのときがくるまでに(売)を海保する資金をためておく必要性があります。

その際には、26万+発注に必要な最低資金+ロスカットしない資金となります。

ゆえに、売を維持したままならば、約50万円ほどの資金があれば(売)は解放することが出来そうですが、含み損が膨れ上がるかなと思いますので、やっぱり慎重に売りトラリピから買いトラリピに切り替えていくことが必要だと思います。

少額投資の段階では、かなりの負担だと思います。